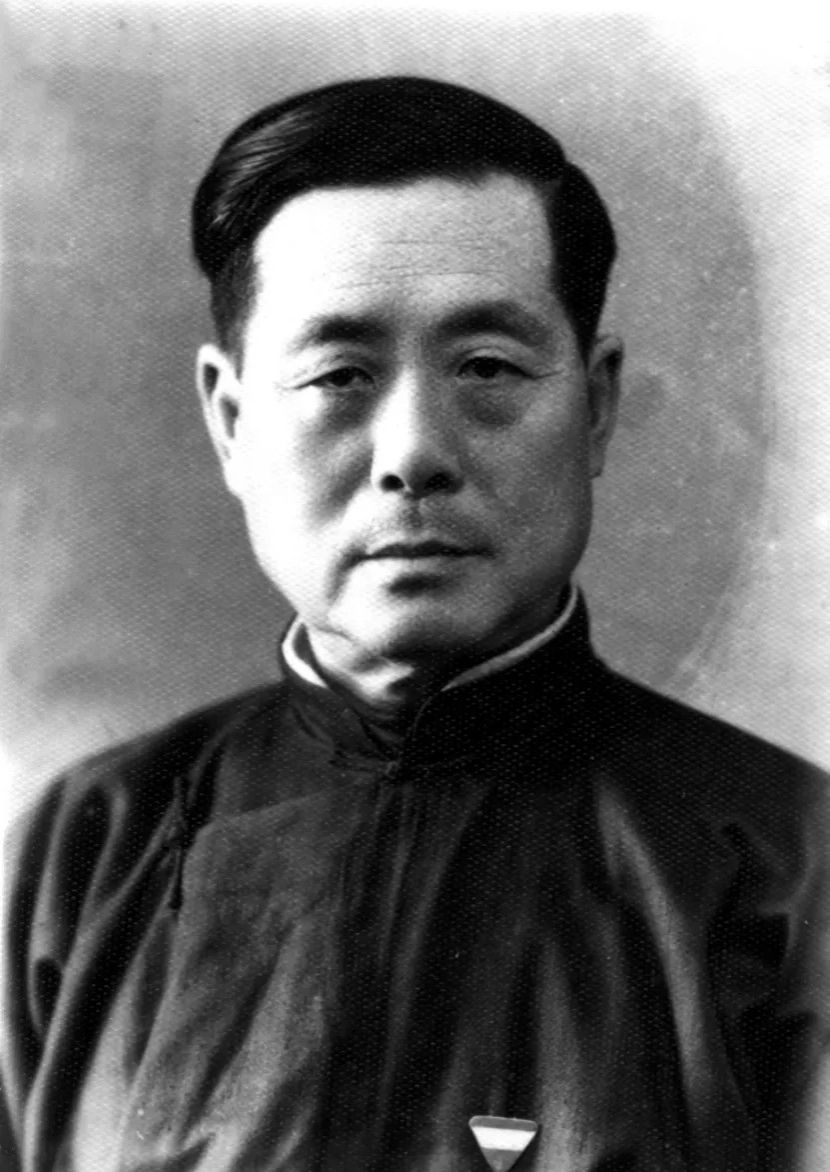

幕中的主人公——王直青(1887~1958),河南安阳人,曾任河南公立农业专门学校校长、河南大学农学院院长。这视死如归、宁死不屈的庄严一幕就发生在他任河南大学农学院院长期间。

1944年5月,是河南大学农学院在日寇侵华战争中蒙难最深的“黑色五月”。5月16日,潭头——这块文化圣地沉沦在日寇的炮火铁蹄之下,在此流亡办学5年之久的河南大学农学院校园变成了日寇的兵营。王直青院长和农学院二十余名师生被日寇俘获,罚作苦役,稍有怠慢,便遭毒打。面对敌人的残暴罪行,王院长示意遭难的农学院师生乘敌不备逃离虎口。当天,王直青先生和几个学生被日寇押解去秋扒(地名)运送物资,冒雨走到大路坡岭脊(山峰名)时,王直青先生纵身跳崖,日寇朝下开了数枪,又搬起石头向山涧里砸,认为其人必死。但王直青先生跳崖后,幸被逃难的潭头群众救起,包扎伤口,换上农民衣服,安全转移到垢峪沟口。

遭此劫难后,王直青先生更深切地感受到“国家落后被帝国主义奴役”的悲剧。他多次向农学院逃离虎口的师生控诉日寇的暴行,号召师生从劫难中奋起,为了中华民族的独立、解放,为了抗日战争的全面胜利而英勇斗争。 王直青先生宁愿跳崖也不愿为日军做苦役,虽然不如狼牙山五壮士那样英勇悲壮,但也充分体现了中华民族面对外来侵略不畏强暴、坚贞不屈的大无畏牺牲精神和坚贞不屈的民族气节。 遭难后的王直青先生,身体大不如以前,时常腰疼腿酸。但他不改初衷,一如既往地坚持在教学、科研和管理一线,他要把自己的余生奉献给学校,奉献给学生,奉献给救命恩人——百姓大众。 在那个艰苦卓绝的年代,作为农学专业教授的王直青先生始终以身作则,与师生患难与共、风雨同舟,坚持教学科研,并取得了显著成绩。他主讲“棉作学”“食用作物”“特用作物”三门专业课,引导学生联系实际分析棉花、食用菌、蔬菜的特性和病虫害防治方法。他不但自己从不摆大学教授的架子,而且要求学生虚心向农民请教,重视民间总结的实践经验。经他亲手培育出的棉花优良品种“大使棉”、“岱子棉”等,先在潭头山区试验推广,以后又逐步推广到全省各地,为河南棉花的增产做出了重要的贡献。

新中国成立后,虽已年过花甲,但他仍坚持在教坛上辛勤执教。他为人忠厚正直,特别关心青年教师的成长,帮助他们备课,解决疑难问题,尽力提高青年教师的教学水平。

1951年4月,学校成立教学工作研究会,他代表农学系参加该会,专题研究课程设置、教学内容及方法的改革,提出“集体研究、集体教学是教学改革的主要方式”,认为“对复杂的新事物,一个人的智慧和才能是有限的,必须发挥集体的智慧和力量,才能事半功倍、早见成效”。由于他率先垂范,农学系青年教师较快地适应新形势下的教学工作,对发挥全系教师在教学中的主导作用做出很大的贡献。

1952年,河大农学院独立建校为河南农学院后,王直青先生继续在教学和科研岗位上兢兢业业、一丝不苟地奉献余热,赢得了全院师生的一致敬仰。

数千年来,中华民族生生不息,弱而复强,衰而复兴,支撑她的灵魂脊梁是什么?是死而后已的牺牲精神!是坚贞不屈的民族气节!

一百多年来,农大成长之路艰难曲折,蜿蜒向前,农大人矢志不渝,不屈不挠,志以强国,服务“三农”,激励她的精神支柱是什么?

是“弘农爱国”的责任担当!是“富民强国”的历史使命!