本网讯(通讯员 任锐)4月28日,河南农业大学殷冬梅教授团队在国际著名期刊《Nature Genetics》上发表了题为“Pangenome analysis reveals structural variation associated with seed size and weight traits in peanut”的研究成果,作为花生科研领域里程碑式的重大突破,该研究首次绘制了高质量花生泛基因组图谱,涵盖了2个二倍体野生种、2个四倍体野生种和4个栽培种,汇聚了来自世界上34个花生主产区的269份不同籽粒大小和重量的花生种质,揭示了全基因组水平的结构变异(SV)对花生产量相关性状的影响。该研究为未来花生基因组学辅助改良育种提供了理论基础和新思路。

花生(Arachis hypogaeaL.)是全球重要的油料与经济作物,其单产水平的提升对于保障植物油和优质蛋白的供给、维护粮油安全具有举足轻重的作用。然而,花生作为异源四倍体(AABB),基因组大(2.7Gb),结构复杂。尽管近年来花生多个基因组陆续发布,但是单个个体基因组无法代表物种的遗传多样性,泛基因组图谱有助于建立完整的基因组信息及其变异。殷冬梅教授团队通过对不同籽粒大小的8个代表性花生品种进行图形泛基因组分析,深入解析花生基因组的结构变异,为现代花生品种遗传改良提供新的工具和方法。

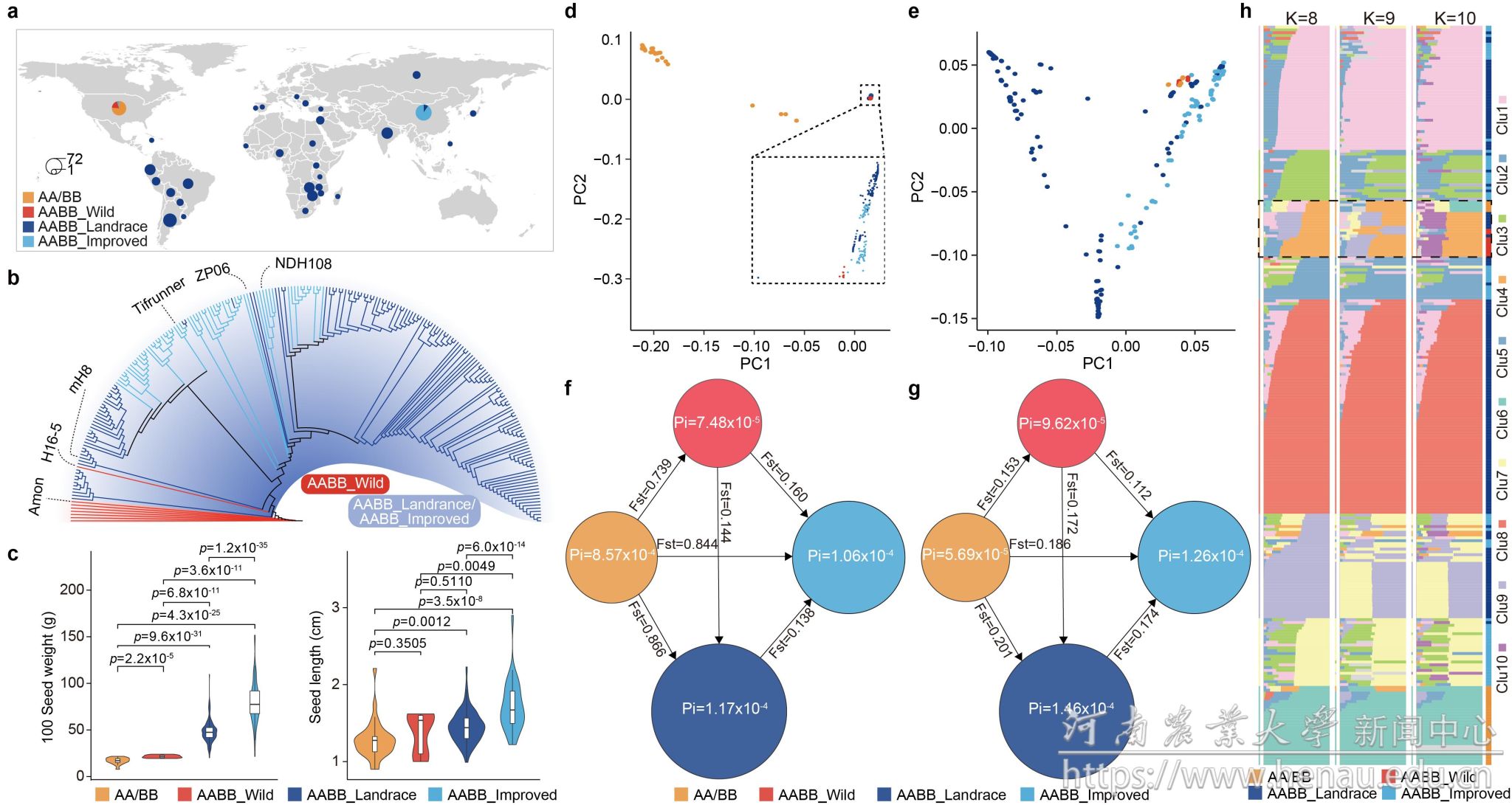

该研究分析了来自世界上34个花生主产区的269份不同籽粒大小和重量的花生种质,包括32个二倍体野生种(AA/BB)、8个四倍体野生种(AABB_Wild)、155个栽培地方品种(AABB_Landrace)、67个现代改良品种(AABB_Improved)。通过系统发育树和主成分分析,发现野生种与栽培种间存在显著分化,且A、B亚基因组在遗传多样性和进化过程中表现出不对称性,B亚基因组在地方品种中遗传多样性更高。驯化过程中,花生种子逐渐变大,A亚基因组受到的选择压力更强。ADMIXTURE分析进一步揭示,栽培种可能起源于野生四倍体祖先,部分地方品种与野生种间存在显著遗传渗入(图1)。

花生种质资源的遗传多样性与驯化特征

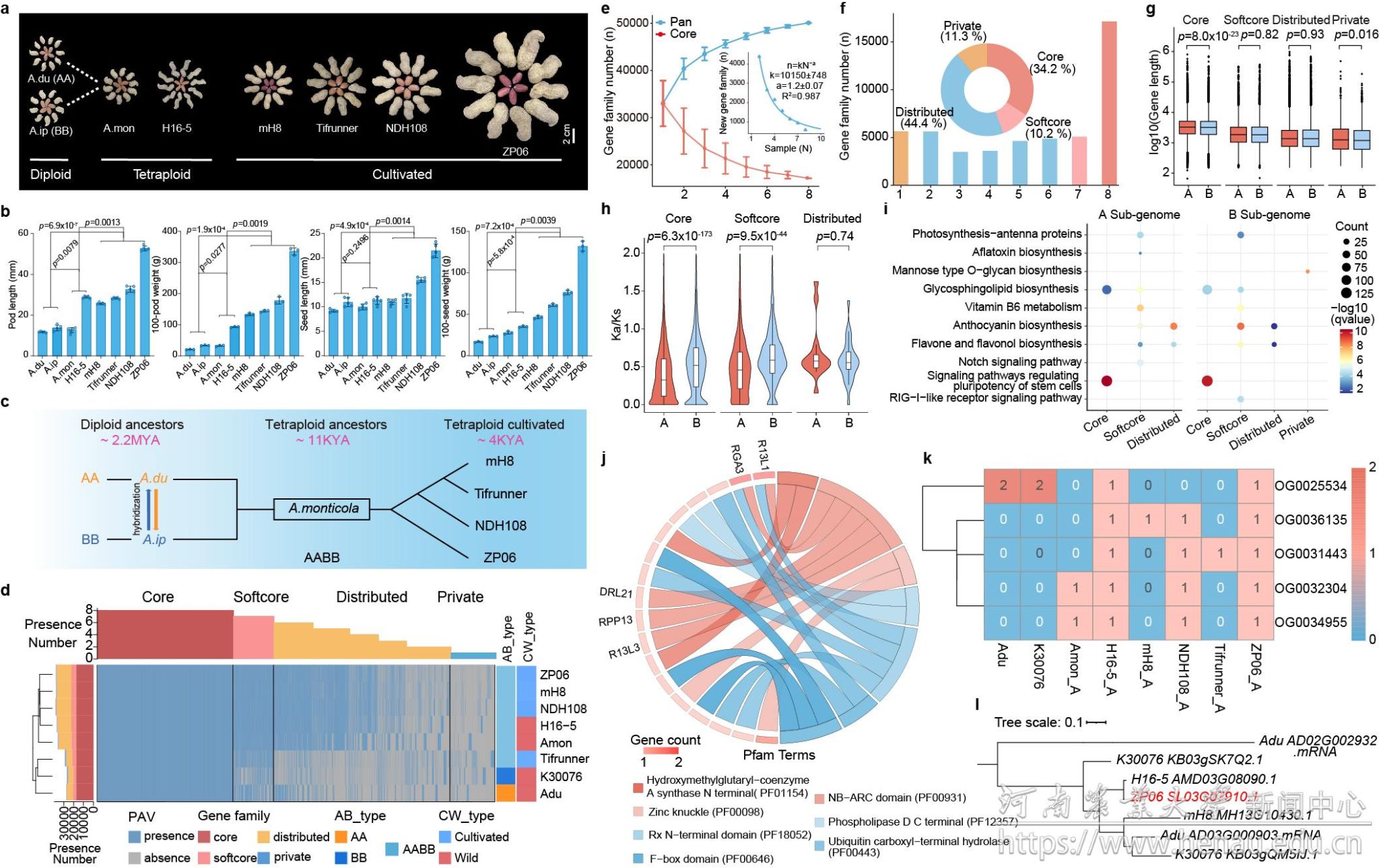

研究团队选取了8个代表性品种进行精细基因组组装,构建了包含50,097个基因家族的图形泛基因组。核心基因家族在A/B亚基因组中高度保守,主要富集于脂代谢和干细胞调控通路;特有基因家族则多位于染色体端粒区域,与抗病相关结构域紧密相关。基于8个基因组组装序列,研究鉴定出86,308个非冗余结构变异,其中插入和缺失为主要类型。A亚基因组结构变异数量多于B亚基因组,且分布不均。在不同结构变异中,10%-16%发生在基因编码区域,15%-30%在基因上下游区域。40%-80%属于重复序列元件,尤其是LTR长末端重复序列。研究团队重点关注了超大果种质材料ZP06,发现A、B亚基因组结构变异数量存在差异,且这些变异主要富集于不同代谢通路。结构变异还影响了基因结构和表达,涉及一些与产量和抗病性相关的重要基因(图2)。

花生泛基因组构建与基因家族特征

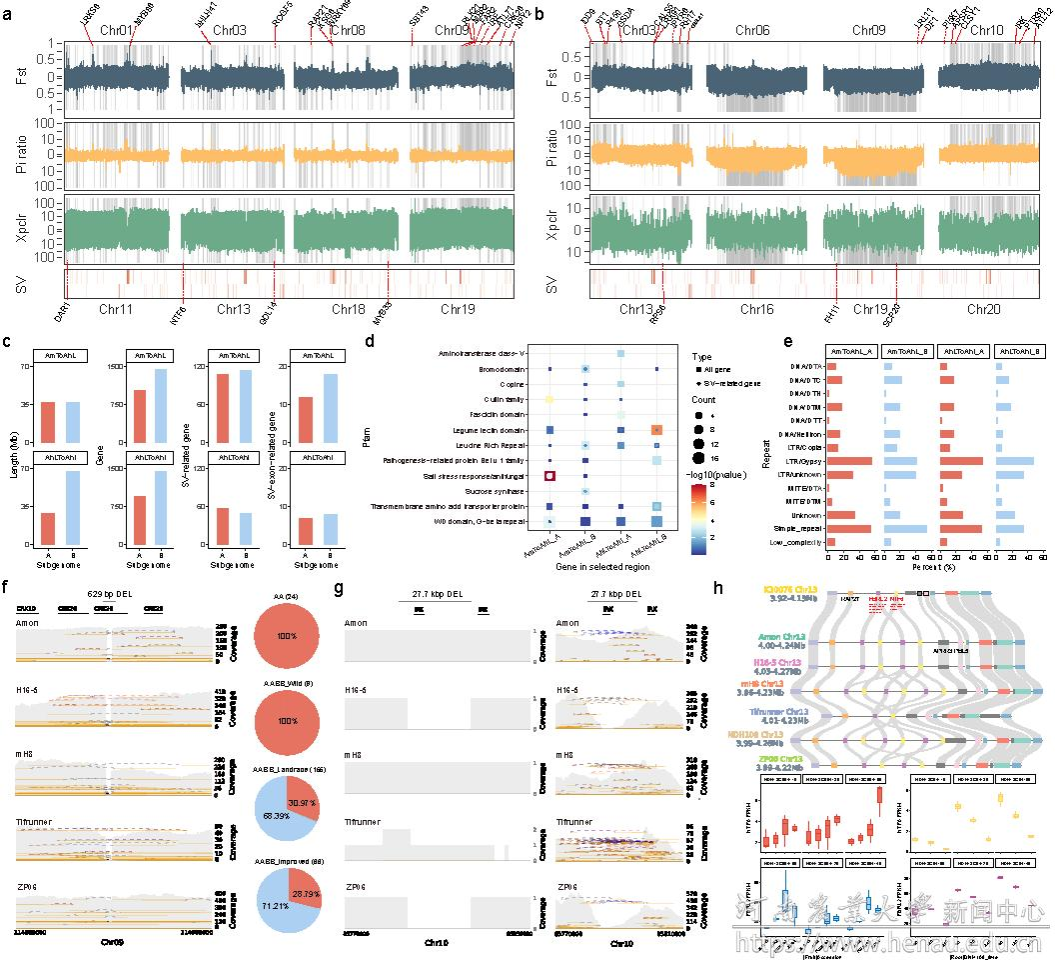

为探究驯化过程中基因组结构变异对基因功能的影响,研究团队进行了全基因组选择性清除分析。结果显示,不同染色体区域在驯化过程中受到不同程度的选择压力,B亚基因组受选择区域是A亚基因组的两倍。全基因组鉴定出1,335个与驯化相关的SV,其中329个发生在基因编码区域。值得注意的是,19个基因与果实大小、抗病等性状相关。其中,CRK26基因存在629bp缺失,NTF6基因与FBRL2基因组成的串联单元在不同花生品种中存在拷贝数变异。此外,研究还鉴定出117个与种子重量相关的结构变异,并通过SV-GWAS分析在Chr03染色体上鉴定到一个与花生籽粒重量显著关联的结构变异(图3)。

花生驯化过程中的全基因组选择事件

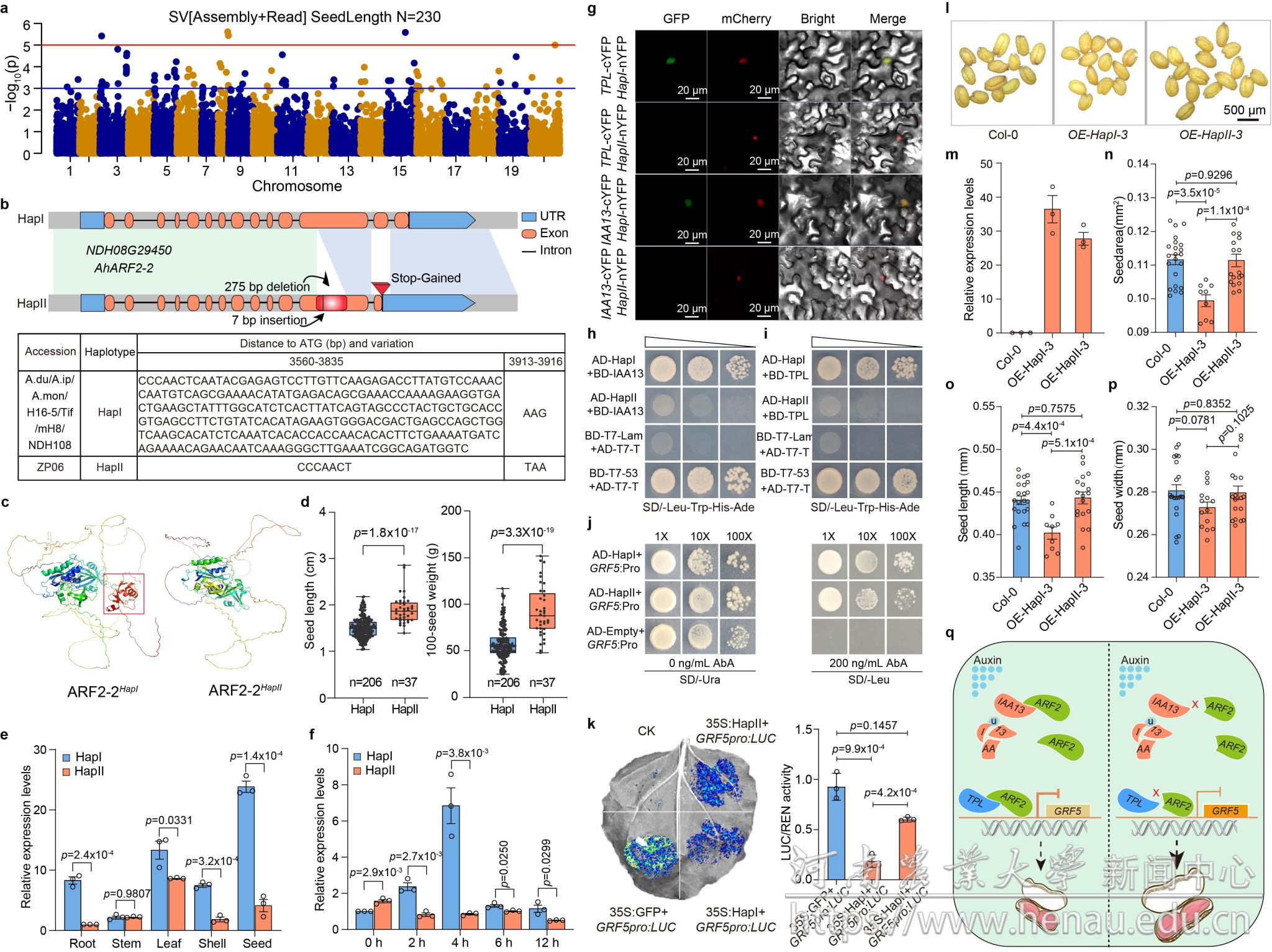

尤其重要的是SV-GWAS鉴定到Chr08染色体52 Mb区域存在与籽粒大小显著关联的SV,发现AhARF2-2基因第12个外显子存在275 bp缺失和7 bp插入,导致AUX/IAA结构域丢失。突变型AhARF2-2HapII丧失与AhIAA13/TPL的互作能力,降低了对AhGRF5的抑制作用,进而促进了籽粒膨大。转基因拟南芥表明,HapII株系种子显著增大。分子标记开发及表达分析证实该变异在栽培种中的选择优势,进而提出AhARF2-2调控花生籽粒大小的分子模型,为花生高产育种提供关键靶标(图4)。

AhARF2-2结构变异通过生长素信号负调控花生种子大小

总之,该研究通过组装和构建了8个代表性品种及269份不同籽粒大小和重量的花生泛基因组图谱和结构变异,鉴定出1,335个与驯化相关的SVs和190个与籽粒大小和重量相关的SVs。尤其重要的是挖掘出AhCKX6和AhARF2-2基因的结构变异与籽粒重量和大小显著关联,为花生遗传改良提供了新的基因资源。该研究首次揭示了花生全基因组结构变异SVs在花生驯化中的作用,为花生产量和抗病遗传改良提供了重要的遗传资源和新思路。

河南农业大学殷冬梅教授、上海交通大学韦朝春教授和澳大利亚莫道克大学Rajeev K. Varshney院士为论文共同通讯作者,河南农业大学青年教师赵昆昆、上海交通大学青年教师薛泓嶂和山东省农业科学院李国卫研究员为论文共同第一作者,张新友院士和万书波研究员对该项研究工作给予了指导和帮助。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、河南省重点科技攻关等项目的资助。殷冬梅教授领衔的河南农业大学花生功能基因组及分子设计育种创新团队,依托于河南省花生基因组与分子育种工程技术研究中心,主要从事花生基因组与功能基因挖掘,致力于揭示花生产量、品质和抗病性状形成的机制与调控途径研究。围绕花生种业“卡脖子”等重要科学问题开展工作,已在NatureGenetics、Advanced Science、Genome Biology、Plant Biotechnology Journal、New Phytologist等国际著名期刊上发表了120余篇学术性文章,取得多项原创性研究成果。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41588-025-02170-w

编辑/黄璞 杨钰晨 审核/方芳 签发/周红飞