“蜜蜂灭绝,人类只能活四年”。昆虫学研究圈里的这句话并非是耸人听闻。在人类从事的农业生产和自然界一草一木的生长过程中,蜂类的地位可谓是举足轻重。就目前所知,可供人类利用的1330种作物中,有1000多种需要蜂类来传粉。不过,人类对于农药的使用和自然环境的恶化正在一步步夺走蜂类的生存家园。没了这些在自然界中穿梭的精灵,可想而知我们的生活将会发生怎样的变化。

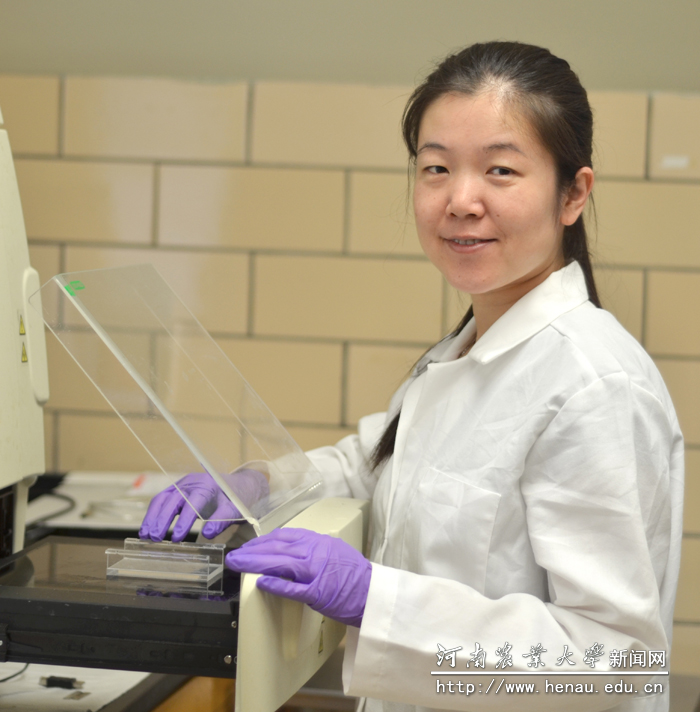

如何实现帮助蜂类更好地生存下去?我校植物保护学院吴少英副教授对此进行了长期持续的探索。日前,《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Science,PNAS)在线发表了吴少英副教授题为“Molecular basis of selective resistance of the bumble bee BiNav1 sodium channel to tau-fluvalinate”(熊蜂的钠离子通道对于杀虫剂氟胺氰菊酯选择性抗药性的分子基础)的研究论文,阐释了熊蜂的钠离子通道对于杀虫剂氟胺氰菊酯(tau-fluvalinate)选择性抗药性的分子基础,为研制对蜂类无害的杀虫剂提供了重要理论基础,影响因子达到 9.661。

揭开迷雾:“蜂类为什么能活下来”

蜜蜂的传粉是农业生产中最受农民欢迎的一种授粉方式,但其身上的螨虫却威胁着蜂类的生命安全,不得不对其进行控制。蜜蜂对杀虫剂等农药十分敏感,即使施用量很少也会对它们产生致命伤害。施用一定的杀虫剂虽然除去了螨虫的危害,但与此同时作为益虫的蜜蜂也难逃灭顶之灾。在我国农药和肥料滥用较为严重的现状下,蜂类的数量逐年下降,对与蜂类的生存提出了严峻挑战。但有一种杀虫剂——氟胺氰菊酯是个例外,研究发现,熊蜂对这种农药的反应并不敏感,而且具有较为明显的抗药性,也就说这类农药可以杀死熊蜂身上的螨虫,却不会对熊蜂造成伤害。为什么会这样?带着疑问,吴少英开始了她的研究。

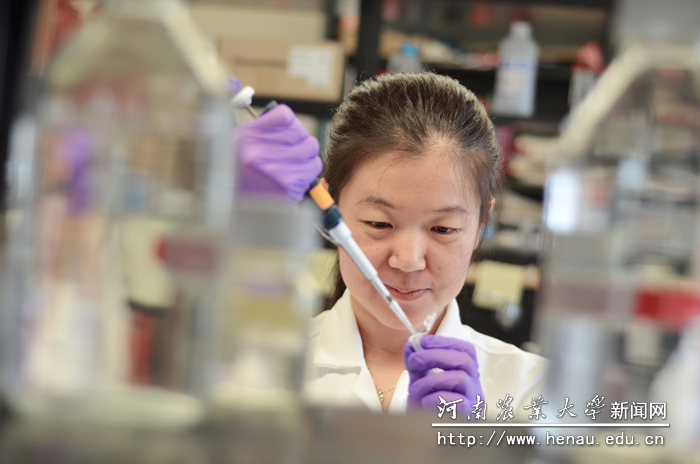

通过不懈研究,吴少英在世界上首次克隆出熊蜂的钠离子通道基因,并通过对熊蜂相关机制的克隆和体外表达,模拟熊蜂的抗性机制,确定其对氟胺氰菊酯具有抗药性。之后通过对比,依据单点突变等技术,鉴定出了引发这种效果的特异位点。最后结合分子建模方法,她模拟了熊蜂钠离子通道中影响杀虫剂敏感性区域的结构特征。这项研究解释了蜂类钠离子通道选择抗药性的分子机理,对于下一代拟除虫菊酯类杀虫剂的研发方向(对靶标害虫敏感而对益虫不敏感)提供了理论基础。

走进幕后:“成为一个强大的人”

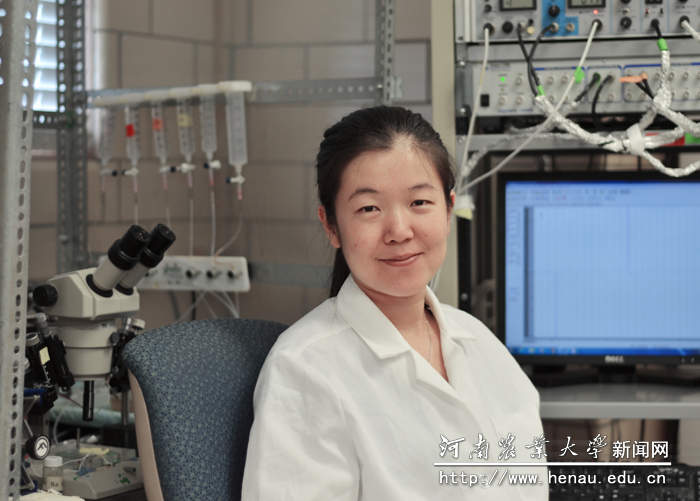

吴少英的这一研究成果大部分是在美国作访问学者期间完成的。对于美国的研究生活,吴少英感觉自己非常幸运,遇到了一位好导师。用吴少英的话来说,导师和自己就是一对默契的合作者:导师给自己提供了平台和思路,而自己坚持不懈的奋斗更是这项研究成功的一个重要因素:“我们俩,缺了谁,这项研究都完不成。”谈到自己在美国实验室的研究状态,吴少英说起了身边人的一些评价:“有一个实验步骤总是失败,我觉得是因为自己做得少,多做一些一定会成功,就呆在实验室一直在不断尝试,困了就睡,不困就一直做下去。最后导师来找我,说让我出去走一走休息休息,她说从没见一个人像这样着了魔似的对待实验。”说起这些,吴少英博士也忍不住笑了起来。“导师工作三十年以来,一直都是这一个研究方向,就钻研这么一个东西,她这份持之以恒的研究态度让我非常佩服。”坚持不懈,认准一个方向便全身心投入,吴少英博士是这么想的,也是这么做的。

熊蜂钠离子通道的克隆和表达过程一波三折,拿到钠离子通道克隆后,初期总是看不到电生理信号,备受打击。经过3个多月尝试无数次才看到功能电流,但在做一段时间电生理实验后,发现克隆有小段的缺失,不够完美,此时已经历时一年半了。吴少英博士摒弃之前的结果,重新克隆并表达,经过2个月不眠不休的努力,终于拿到全长克隆并表达出电流,继续进行下一步功能验证实验。

在实验室里,实验材料送来的时间是固定的,试剂的接种需要在材料进一步变化达到特定状态时,才能进行下一步操作。为了能正好赶上这个时间,吴少英博士调整自己的作息,凌晨一点离开实验室更是常事。“因为美国当地枪支监管没有国内严,有时候太晚了也会害怕,爸爸都七十了也还被我拉上给我壮胆。”

说起整个研究过程,繁琐的实验步骤和思路没有给吴少英造成很大困扰,但她感受更多的是实验的乐趣。“觉得做实验还是很有意思的,和导师的讨论、和家人的分享,实验过程中会有很多事情都是非常有趣的,生活也绝不会单调。喜欢了,做啥都是值得的,更不觉得会累啦。”

说到心得体会和经验,吴少英认真地说:“首先就是兴趣,只有自己喜欢,才会专心致志、踏踏实实去做这件事;此外,持之以恒同样重要,认准了,就要坚持下去,不要去想有的没的,只要去做,一定会有收获;还有就是要相信自己,不要迷信权威,自己做事,没有人比你更了解这个过程,不要被其他人的思想左右了自己的选择,相信这样,你会是一个非常强大的人。”

探本求源:“她的身上有股韧劲儿和钻劲儿”

说起吴少英老师,植物保护学院院长李洪连印象最深的是吴少英的拼劲儿:“为了专心于实验,她经常在实验室一待就是一整晚。说真的,她是我见过的女同志里面为数不多的能这么吃苦,敢为人先,全身心投入到科研工作中的人。”植物保护学院党委书记张倩华与李洪连的看法一样,她说:“少英老师身上有股韧劲儿,有种不认输的精神,还有一种认准一个方向钻进去的‘钻劲儿’,也许这就是她能够坚持下来,并取得成功的原因。”

对吴少英的认识,跟着做了三年实验的学生张坤很有发言权:“别觉得吴老师是一名女性就小看她,和男性比,吴老师做事雷厉风行的性格、满满的人格魅力,可谓是犹过之而无不及呢。”从大二成为老师的学生助理,在老师的指导下开始做实验,到现在已经有三年了,张坤想起当时被选为老师的助理时,老师没有要求突出的成绩,但要求了认真的态度:“态度认真是老师进行选择的最重要标准。老师是这么要求我们的,她自己也是这么做的。吴老师在做研究时认真的工作态度和持之以恒的工作信念,一直在潜移默化地影响着我们每一个人。”

“老师在美国时,我一直和老师保持着沟通,保证着学校实验室这边的工作也要同步。这样一来,两边工作基本能同步进行。有时在实验中遇到问题,除了发邮件还会通过视频,来个‘面对面’的交流呢。”对于吴老师的教导,张坤可谓是铭记在心。

和吴少英博士交谈的过程中,气氛很是轻松。她说研究之路走到现在,自己很是幸运,遇到了指导前进的导师,也有踏实努力的学生,连实验中最好的一个成果都是一次就出来了。但我们深知,她是导师口中对实验着了魔的人,是同事眼里的“女强人”,更是学生口中言传身教的典范,没有一次次的重复实验进行比较,没有一点一滴的坚持,哪来最好的结果?热爱和持之以恒的信念让她走得更远。

“党的十九大提到要保护环境,合理施肥,这为我们的研究提供了广阔的空间,我国的国情更适合我现在研究方向的进一步发展。由于国外的一些情况不太一样,之前还没有团队做过农业昆虫毒理这个研究方向功能研究呢。下一步,我和团队成员将继续进行农业类昆虫的研究。我想,只要我们够努力,就一定会促进农药的改良,为可爱的小蜜蜂开辟一个美丽新世界!”对于未来,吴少英有自己清晰的规划,她自信满满,也期待能够大展身手,在科学的道路上走的更远更高。

本文作者:郭治鹏 杨钧清 占英 李雨瑶 曹欣然 高韬略

编辑:郭治鹏