编者按:2019年是新中国成立70周年,为进一步营造喜庆的氛围,凝聚全校师生奋进力量,充分展现新中国成立以来,特别是党的十八大以来,学校事业发展取得的巨大成就,发挥身边人身边事的教育作用,我们坚持小切口反映大时代、小故事反映大主题,特别开展了“我和我的祖国”主题宣传报道活动,希冀以此讲好农大好故事,传播农大好声音。今天专题报道推出第三期:《张策:一盏灯的温暖》。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。

他,1928年出生,参过军,打过仗,是一名老战士;

他,曾任我校校报编辑部主任,酷爱书籍,离休后在斗室打造“个人图书馆”并对外开放;

他,耄耋高龄两度中风,却坚持资助困难学生,热心公益;

他,对党忠诚,时刻教育身边人“位卑未敢忘忧国”;……

这是我校离休老党员张策的品质和所为。

在老人身上,我们看到的是平实的人生也能闪烁光芒,正如一盏灯火,即便微弱,依然能温暖你我。

艰难求学路

张策1928年出生于南阳邓县,家中姊妹三人,排行老二,属于贫困家庭。6岁时父亲去世,家里的重担落到了二伯身上。直到现在,老人谈起最愧疚的便是二伯。

张策的上学过程曲折坎坷。

10岁进入私塾读书一年,因先生去世停学。

13岁时进入私办小学上三年级。

15岁初小毕业,因家里穷的揭不开锅,去过外面打工,当过半年的杂工。

16岁时,进入私人办的中学,每次考试成绩均优异,名列班级第一。

张策老师讲述少年故事

上初中时,离家8里多地。那时候,吃住条件太艰苦,上学得自带吃饭的锅碗瓢盆,一星期能吃一顿面条就很满足了,菜是一种没有的奢侈品。住宿则需要自己从家里带被子,睡在阴暗潮湿的地面,身上总是长痔疮、生虱子。当时是春天入学,学费是70斤麦子,负荷太重,于是只能半工半读,打杂工干活以免除部分学费。到了周末,还要急匆匆赶回家,帮忙种地、挖红薯。当时老师讲授的课程依旧是古文、白话文和数学等“老三门”,由于教课老师太少,知识面有限,每当有老校长的学生来看望拜访时,老校长都会挽留一段时间,让其代课教学。就在这样艰难的环境中,张策度过了四年的初中生活。

中学毕业后,张策报考了三个高中,结果都考上了。但因为其中的皖西乡村师范学校不收学费,还贴补学生粮食,于是张策以第三名的成绩进入其中读书。“第一次作文课上就受到了老师的表扬”谈起起高中生活,张策仍记忆犹新。虽然主食不需要钱,但吃菜要交钱。那时候,战乱频繁,生活无着,但张策一直坚持着,数学考试100分是常有的事。但因为战乱,最终上了两个多月高中,张策不得已停学回家。

小学三年、初中四年、高中两个月,这七年零两个月的学习生涯,张策特别珍惜。站在新中国成立70周年的节点上回首往事,更能让人深刻感受现在幸福生活的珍贵。张策常说,对比以往,现在的学习条件如此优越,这都是国家繁荣富强带来的福利,我们一定要学会感恩,学会珍惜现今的美好生活,为国家更加强大添砖加瓦。

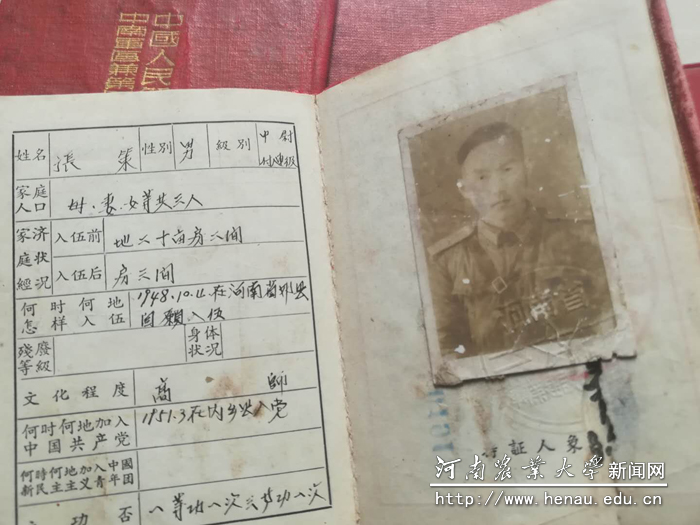

闪亮的军功章

高中停学后,张策回到家乡成为一名小学教师。不久,因为战乱,学生相继停学,校长也回家了。张策面临人生的抉择,何去何从?这时的张策想到了此前曾在自己家中暂住的解放军,严于律己、帮老百姓干活、不拿群众一针一线……这些独特的品质为张策的人生指明了方向。

1948年10月4日,20岁的张策在南阳邓县加入了中国人民解放军,隶属桐柏军区。

走进军营,张策很快融入了火热的战斗生活,随着部队转战河南、湖北等地,执行剿灭残匪、清理地方反动武装等任务,一路从普通战士成长为副班长、排长,先后多次荣立战功。

闪耀的军功章

1949年,根据中共中央军委关于统一全军组织编制及部队番号的命令,桐柏军区所属3个旅组成中国人民解放军第58军。张策因为文化基础好、思想认识深刻,张策被选派到58军军部学习,不久又奉命到河南军政干部学校学习。在学习过程中,他专心学习社会发展史、辩证唯物主义论、历史唯物主义等等理论知识,对中国革命、中国共产党的使命有了更加深刻的认识,思想受到了很大的启发。

1951年3月,张策在内乡县学习期间加入了中国共产党,成为他一生中最为骄傲的事儿。

此后,他当过营教导员、营长,担任过开国中将、河南省军区原司令员毕占云的秘书,他还喂过猪、采过矿、耕过田,直到80年代初期到我校从事校报编辑工作。无论在哪里,他都以共产党员的标准要求自己,把对党忠诚、听党指挥作为自己的人生信条。

对于战斗经历、此后波折坎坷的人生道路以及闪耀的军功章,张策老师总是默默无语、一句带过。但他说自己亲历了新中国的成立,更深刻体会到了新中国的成立是千千万万革命烈士浴血奋战才实现的,是中国共产党带领人民群众经过千辛万苦才得来的,真的是来之不易,一定要倍加珍惜。

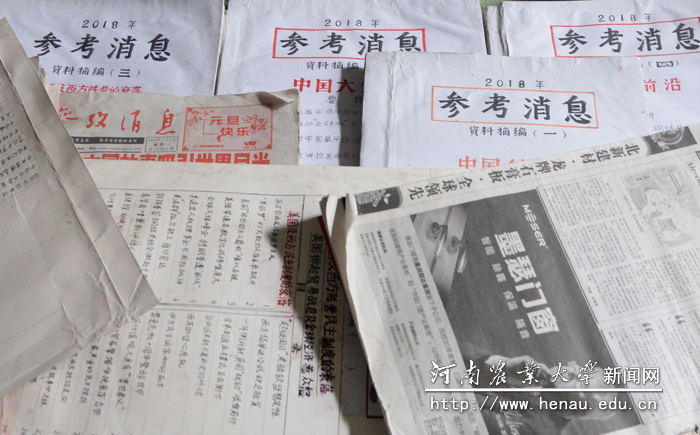

个人图书馆

走进张策的家,映入眼前的是一间不大的屋子。向里看去,一眼便看到了一间摆满书籍的房间,这是他自己“建造”的图书馆。自从离休后,他就开始陆陆续续买书,到现在一共有800多本藏书,包含各种类型:文学、历史、人物传记、生活百科、易学养生……由于住房条件所限,房间布局促狭,从观感上来说很“简陋”,但是仔细打量后,你会惊奇地看到每个书架都贴着标签,每本书都有分类。更可贵的是,张策历时一个多月制作的图书目录,全部用蝇头小楷手写编辑,规范程度完全不输于任何正规图书馆。

“里面的书你们随便看,还可以拿回去慢慢看,一定要多看书。”张策老师努力让自己的话语变得清晰,还将图书馆目录送给记者,并叮嘱一定要拿到学校给其他学生传看,让他们了解图书的种类,方便来借阅。

装订整齐的报刊资料

张策老师的老伴陈云玲老人告诉记者:“家里的小图书馆只是他藏书的一部分,他还经常拿书到老干部活动中心和大家分享,让大家传看。”为了把书与小区内的居民共享,他还写了一个告示牌说:“欢迎大家到我家里借书,不用登记,也不记名。如果你喜欢,可以打个招呼,我送给你。”但是后来他发现很多人不好意思直接到他家里借书,于是就主动把书拿出来,放到报栏上,供大家免费取阅。

以书会友,张策老师也因图书与离退休党员第二支部书记余汉增老师结下了一段友谊,“我也喜欢看书,而他又经常拿书来老干部活动中心,一来二去,我们也就熟悉了。现在老干部活动中心的阅览室还有他放的几百本书,供人阅览,他是一个好人啊!”“好人!”——这是余汉增老师对张策老师由衷的评价。离休老干部高仲贤老师对张策老师的热心助人也赞不绝口。“他呀,就是一个热心肠,有了什么东西都会拿出来和大家分分,老干部活动中心的阅览室就有好多他拿来的书!”

张策老师家“图书馆”的藏书量和高校图书馆的藏书量无法相比,但就是这一间小小的“图书馆”,却蕴藏了张策老师的无限心血;就是这区区几百本书,却展现了一个老党员对青年学子们的殷切期望;就是这一间不大的房子,却因张策老师的拳拳之心而熠熠生辉。

“只要在世一天,我就不会放弃资助”

2016年4月,张策老师身患重病却资助贫困生的消息不胫而走。当时的他委托离退休职工工作处帮助寻找贫困生,希望能提供力所能及的帮助。

“张老师甘于奉献的精神很让我感动。张老师多次来找我表达他想资助贫困学生的意愿。为了完成张老师的愿望和帮助贫困学生,我们开始积极联络各个学院,终于找到了符合条件的资助对象。”离退休职工工作处党总支部书记蒋媛媛介绍了帮助张策老师寻找贫困学子的经过。

其实,想要资助贫困学子的想法一直萦绕在张策老师的脑中,但苦于没有办法联系到需要资助的贫困生,一直没有实现。终于,在离退休职工工作处和农学院的帮助下,张策老师资助了2名大学生。

与青年大学生在一起

小王是我校农学院的学生,6岁时,父亲在一次煤矿坍塌事故中去世,母亲不久后离家出走,剩下年幼的他和残疾的大伯相依为命。大伯也是孤苦一人,基本无收入,只能靠国家“五保”等补助。在了解到这些情况后,张策老师决定从自己的退休金中拿出一部分资助小王,每年给小王补贴3000元生活费。张策老师没有要求任何回报,唯一的要求就是要小王好好学习,长大后回报他的大伯、回报社会、回报国家。

陈云玲老人回忆:“他之前就一直和我说,小时候家里日子不好过,上到初中时几近辍学,幸得好心人资助,才能坚持上完初中,并能顺利应征入伍,报效国家。他也要学习那位好心人,帮助那些生活贫困的孩子,让他们都有书可读。”

“张爷爷把我当作他的亲孙子一样疼,上次去看望他时带了点水果,他们老俩口就责怪我买礼物浪费钱。每次从张爷爷和陈奶奶那里走的时候,他们还送我各种用品、衣物和书,将我两手塞得满满的。”小王眼眶微红:“我一定会好好学习,将张爷爷的精神传递下去,帮助更多的人。”一下资助2个大学生,一年6000元对于有些人来说可能并不算什么,但在张策老师家中也是一笔不小的数目。刚出院的张老师说话很费力,但他还是一字一字地坚持说道:“只要我在世一天,就不会放弃资助。”“如果我先走了,由我老伴儿继续资助!”

“要时刻忠诚于党”

在张策老师家的桌子上,我们还看到了一张写满歪歪扭扭字的纸。张策老师发音模糊地说:“人老了,很多病都随之而来,现在我走动不方便、说话也不清楚、连笔都拿不稳……”承受着病痛折磨的张策老师忍不住掉下了眼泪。

上个世纪80年代初,张策老师调入我校工作,1982年担任校报编辑部主任。当时的校报刚刚复刊,各项工作任务很重,张策老师和编辑部同志们一起开始了校报全面建设工作,直到1989年离休。在张策老师的努力下,校报走上了快速发展道路,成为我校最重要的新闻媒体,一直延续到现在。现在,在标本馆四楼《河南农业大学报》编辑部里,从珍藏完好的历年校报里,记者还能查阅到张策老师担任编辑的一百多期校报,这些都是学校弥足珍贵的历史资料。

陈云玲老人说:“离休后,他也没闲着,整天写点小东西。”现在,他也时常看校报,关注着学校的动态。

“现在的校报比以前的质量高多了,学校也在一天天进步,一步步发展,以后一定会成为一所令人瞩目的大学。”说起校报,说起学校,张策老师充满希望。

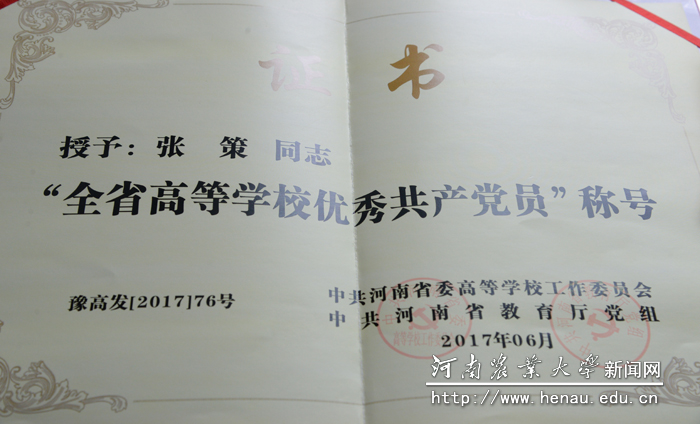

张策老师获评全省高等学校优秀共产党员

张策老师虽然已经91岁高龄,但是对国家大事仍然十分关心。1928年出生的他经历了中国历史上最复杂的时期,见证了新中国成立70年来的巨大变化。在回忆了自己的革命生涯后,张策老师语重心长地说:“身为一个老党员,一定要相信我们党是伟大光荣的党,要时刻忠诚于党,以国家为重,甘于奉献自己。”谈及国家近几年的发展。张策老师说:“经历了毛主席领导的站起来,邓小平领导的富起来,到习近平总书记领导的强起来,现在的中国正逐步走到世界的中心,我很为祖国自豪”。尽管有些话我们听不太清,但是张策老师对党坚贞,对国家热爱,对社会奉献的精神让我们肃然起敬。

临别之际,张策老师说:“我可能活不了多久了,但是,只要我还活着一天,我就会对生活充满希望,争取多一点时间做更多有益于社会的事。我已经签定好了捐赠协议,有自己和家人的签字,也交代了家人,在我死后,我的遗体不火化,不入土,将我的遗体交给医学部门,以弥补我没能多为国家做贡献的遗憾!”

说者淡然,闻者潸然。

文字:周红飞 郭治鹏 李金蔚

摄影:杨瑞枝

编辑:孙淑娥 郭治鹏