编者按:2019年是新中国成立70周年,为进一步营造喜庆的氛围,凝聚全校师生奋进力量,充分展现新中国成立以来,特别是党的十八大以来,学校事业发展取得的巨大成就,发挥身边人身边事的教育作用,我们坚持小切口反映大时代、小故事反映大主题,特别开展了“我和我的祖国”主题宣传报道活动,希冀以此讲好农大好故事,传播农大好声音。今天专题报道推出第七期:《徐翠莲:时代造就了我们这一代人》。

我出生在河南省西平县的一个农村家庭。小时候家境贫寒,全家只靠父亲一个人的工资过活,小小年纪就要参与家中的务农劳动,但我却十分享受这种淳朴的生活带来的快乐。与此同时,亲眼目睹物质的匮乏也让我的心中萌生了对文化知识的渴望,希望能通过学习来改变家庭的生活状态。

我的长姐在信阳高中时是被全家寄予厚望的,然而她正好赶上高考取消,上大学的美好愿望成了泡影。等到1977年恢复高考时,长姐超过了考试年龄,已经结婚生子,永远失去了改变这一生的机会。长姐的经历深深触动了和影响了我,年幼的我看在眼里,记在心里,下定决心一定要抓住时代带来的机遇,通过学习改变命运。所幸,我赶上了改革开放,时代给我打开了一扇门。

知识就是打开人生的钥匙

心中向往知识的火苗越烧越旺。经过一番努力,我考入了当地的乡高中。乡高中的条件十分艰苦,住的都是大通铺,喝着大锅煮出的水,去晚了连水都喝不上,洗脸也只能到坑里捧点水来洗,偶尔的美食也不过是从家里带的咸菜烙馍,哪有现在的牛奶面包?但知识就像一道光指引着前方。随着社会的进步,转入西平县高中后,学习生活条件改善了很多,我倍加珍惜较好的学习资源,如饥似渴。虽然当时的条件仍然很艰苦,但是并不觉得烦恼,每天都有好心情,对未来充满希冀!

上大学时期留影(前排左二)

功夫不负有心人。1981年,16岁的我考入河南师范大学化学专业。大学里学风浓厚,在一群可亲可敬的老师们影响下,我像一棵正要抽枝发芽的小树苗一般,渴求更全面、更高深的知识的灌溉。毕业那年,我考入杭州大学(现并入浙江大学)读研究生。在研究生学习期间,我接触到很多优秀的老师,像教我们有机合成化学的黄宪院士就是其中一个。其中物理化学老师是全英文的授课,还有专业课的外教教学,时常有学术讲座介绍学科的先进知识。接触这些知识渊博、内心纯朴的老师们,我就发现他们身上都有一种对科学的追求,很认真、很忘我、很享受科研的专注。这个期间,我感到自己专业上有了比较扎实的知识储备。

一个选择一生追求

对我来说,高中的数学老师是对我的一生都产生深远的影响的人。她是真的特别爱她的职业,恨不得每个学生都走进大学之门。老师的影响,让全班同学都在高考前进步飞快,也让我越发觉得教师这个职业的可贵。

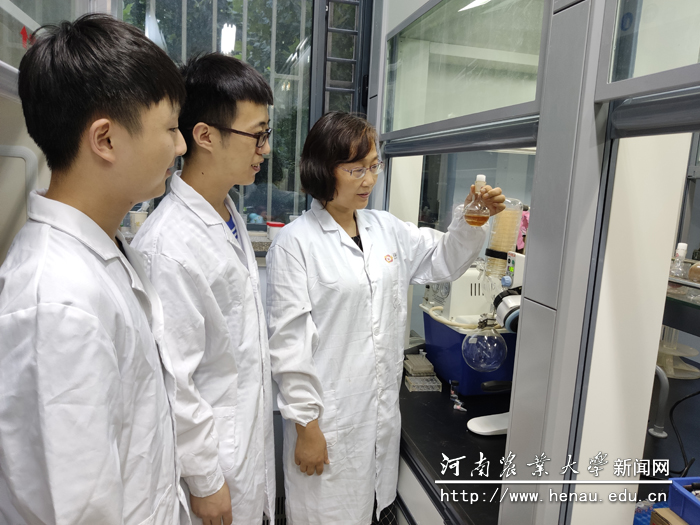

带领学生开展实验

在我的人生志向中曾有两个选择:或当个医生,治病救人;或当个老师,教书育人。高中老师的尽职尽责,让我心中的天平彻底地倾向成为一名教师,成为一名像她那样虽普通却倍受尊重的老师,倾向于去教育学生,去传授知识,让更多来自于农村的孩子得到良好的教育。

“知识改变命运在我们那个时代得到了淋漓尽致的体现,只要想做,就可以。”我常常对自己说,“国家恢复高考是在关键的时刻做出正确的决定。只要上学,命运就不一样。这影响了一代人的命运。”研究生毕业后,思乡心切的我选择了回到了生养我的河南。“外面世界的精彩我已经看过了,我觉得还是回到家乡才有归属感。”我时常幸福地想,“本想着到学校锻炼几年,再到化工企业接受更多的实践锻炼,但是一待就爱上了教师的岗位。”

新的时代等待我们去创造

大学需要培养的是具有创新精神的人才,老师的知识结构也决不能落后,要更新,那便需要进修或者读博,并且要把学习作为一种基本的生活方式。

了解到2003年我校要开设应用化学专业,我马上感觉到,若不充电就无法胜任专业课的教学,所以2002年,已经37岁的我毫不犹豫地选择去读博士。只要愿意,就可以,年龄不是问题。在郑州大学读博士期间,我如饥似渴,只能通过勤奋来弥补失去的时间。在信息技术不甚发达的那段时间,图书馆、实验室是最让人惬意的地方。接着,很有幸作为访问研究员去日本访问。在那里,我了解到了国外的科研情况,也看到了我们条件上的差距。他们严谨和认真的科研态度着实需要学习,他们拥有着更好的资源却仍旧那么拼命,我们更没有理由懈怠!满腔的爱国情让我更加坚定一定要力所能及地做些事情,做不了大事情的话,可以做小事情。结合自己的教学、科研、管理工作尽心尽力付出自己所能付出的。当时,我们国家在科技方面跟国外相比还较为落后,但我坚信,我们国家这么大,拥有那么多优秀的人才,一定能够赶超国外,成为屹立于世界民族之林的强国,让世界瞩目!今天我们看到了!厉害了,我的国!

带领学生开展田间实验

之后的几十年里,教学之外的时间,与团队老师一起,带着一届又一届的学生享受着或活泼、或稳定,如同小精灵般的化学分子世界所带来的惊喜和欢乐,把基础课教师本来不富余的课余时间几乎全部奉献给了实验室。也希望通过言传身教,身体力行,让学生热爱实践,练好专业基本功,增强能力,勇于创新。特别是理学院发展到今天真不容易,感谢学校的大力支持,有了今天良好的教学和科研基本平台,对于拥有科研梦的理学人来说,现在是实现梦想的时候了。用习书记的话来说,撸起袖子加油干!

作为一名31年教龄的老教师和中国共产党员,我要紧跟时代的步伐,不忘初心,牢记使命,不断加强党性修养和提高业务能力,把教书育人作为第一要务,为加强专业建设和学科建设,培养高素质人才持续努力,为农大建设“以农为优势特色的高水平大学”作出农大人应有的贡献。

时代给了我们这代人机会

我一直认为自己是一个幸运的人。在刚恢复高考之际,参加考试改变了命运。我是我们村第一个大学生。在我之后,我们村又有一些学生考上了大学;在我考上研究生之后,又有一些周边人相继考上了研究生、博士生。这就让农村的孩子们看到了用知识改变命运的可能性,实实在在看到幸福就像习书记说的那样是奋斗出来的。

获评学校最美教师

站在新中国成立70周年的节点上,我尤其感谢改革开放。正是在这一政策的支持下,农民的生活得到了前所未有的改善,经济的活跃让举国上下繁荣一片。这样的时代惠及的不是我一个人,而是一群人、一批人、一代人。

16岁之前,在河南西平县一个小村庄长大的我也曾对未来充满疑惑,但是随着国家的发展,我越发对自己的未来、对中华民族的伟大复兴充满自信。从看到远方的“星星”到伸手去摘,再到现在握在手中。是这个时代给了所有人改变自己人生的机会。

人物简介:徐翠莲,中共党员,博士,教授,硕士生导师,理学院副院长,主抓教学工作。长期工作在教学第一线,至今31年。先后担任《有机化学》《高等有机化学》《专业英语》等课程的教学工作,是省级在线开放课程课程《有机化学》的负责人,有机化学基层教学组织负责人,省级《基础化学虚拟仿真实验室》负责人以及基础化学实验教学团队负责人。近5年在SCI期刊上发表论文15篇,获得了4项发明专利,主持科技厅重大科技攻关项目和河南省烟草公司项目、河南省教育教学改革项目、教育部协同育人项目等10余项。

采访:学生记者王爽、邢允允、徐晓景

编辑:孙淑娥 郭治鹏