本网讯(通讯员 李富强)日前,我校理学院宋美荣教授团队在国际知名期刊《Journal of Materials Chemistry A》上发表题为 “Directed motion of an impinging water droplet—seesaw effect” (跷跷板效应被用于解释液滴的取向弹跳)的研究论文,利用“跷跷板效应”揭示了水滴撞击异构界面后取向弹跳的基本物理原理。

液滴的取向弹跳是取向运动的一种形式,在物质和能量的传输以及柔性机器人的行为控制上具有重要的应用。理解这种自然现象背后的机理将有助于我们更好地创造和发明新的液体传输形式。跷跷板是我们儿时常玩的一个游戏,当跷跷板两边各坐上一个小朋友时,身体较重的小朋友这边就会慢慢下降,身体较轻的小朋友那边就会慢慢升高。其物理学的解释是两侧的垂直方向的力矩不同,致使力矩小的一侧被翘起来,发生了圆弧状的旋转行为。古时候,人们利用这种跷跷板效应,发明了可以投掷火球或石头的武器——投石机,在很多战争对垒中都有用到。

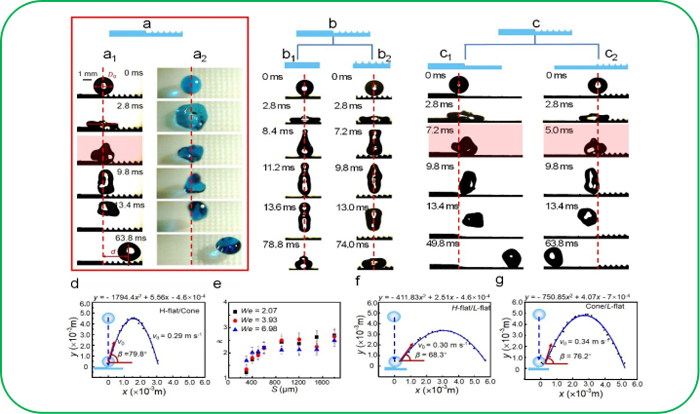

图1:水滴撞击H-flatCone异构界面的取向弹跳行为

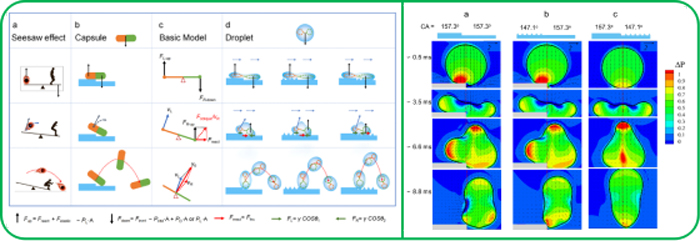

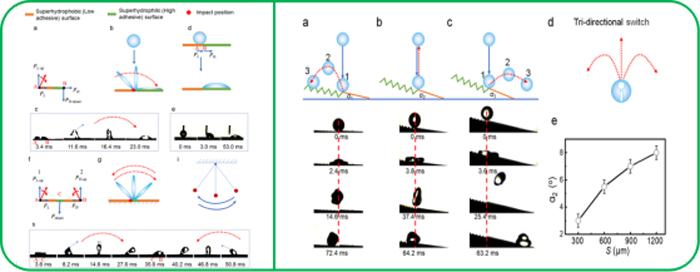

该研究发现,液滴撞击在结构(粗糙度)不同的异构或异质界面上时,会有一侧液滴被翘起来的过程 (图1),与已有工作水平方向上力的差异是驱动液滴取向运动的观点不同,该研究认为,垂直方向上的力对这种取向行为是有影响的,并认为这种取向传输行为可能和跷跷板相关。为了进一步验证该效应,团队利用中空的胶囊(平时吃的药囊)在这种异质和异构界面撞击进行模拟观察,发现胶囊也会发生这种取向弹跳行为,并且在撞击过程发生了类似的一侧被撬起来的旋转行为。随后,团队将其中的力学模型提取出来并采用数值模拟方式加以证明(图2)。更进一步,团队发现,对这个模型稍作改变,即可创造出更多形式的取向行为,实现对水滴弹跳的灵活操控。由此,研究团队提出可把水滴运动当作三向或多向开关在将来很多领域取得应用(图3)。

图2:液滴撞击异构界面取向弹跳的内在机理(跷跷板效应)及数值模拟

该研究揭示了水滴撞击异构界面后取向弹跳的基本物理原理,并提出了这是类似于跷跷板效应的理论,使人们对液滴撞击取向运动有了新的认识,实现了对水滴弹跳的灵活操纵,研究团队提出可把水滴运动当作三向或多向开关在将来应用于软体机器人和电子设备等众多领域。

图3:扩展的力学模型产生的旋转撞击动力学及三向开关

该工作受到国家自然科学基金 (21703058, 21972038、21703270)、河南省重点研发计划 (192102110053)、河南省青年骨干教师项目 (2017GGJS03) 、现代农业技术体系 (CARS-04-ps-25) 及河南农业大学特殊创新基金 (KJCX2019C05) 的联合资助。我校理学院王顺博士为第一作者,中科大硕士研究生李海龙、我校硕士研究生段虎及硕士毕业生崔迎涛为并列第一作者,我校理学院宋美荣教授为第一通讯作者,机电学院李赫副教授、理化技术研究所董智超博士和中科大丁航教授为共同通讯作者,河南农业大学为第一署名单位。

新闻链接:“Directed motion of an impinging water droplet—seesaw effect” (跷跷板效应被用于解释液滴的取向弹跳)

编辑:孙淑娥 郭治鹏